Données

- Nom commun : Grand-duc d’Europe

- Nom latin : Bubo bubo

- Ordre : Strigiformes

- Fun fact : Le plus grand rapace nocturne d’Europe.

Le mâle est plus petit que la femelle.Ils vivent de plus en plus en ville

Peuvent ils choisir le sexe de leur enfant ? Plus de femelle quand abondance de nourriture, qui est 30 % plus massive que le mâle et demande plus de nourriture.

Le géant aux yeux d’ambres

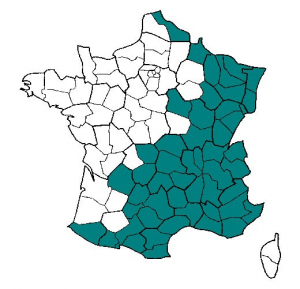

- Répartition : Voir carte : En France, l’espèce occupe tous les principaux reliefs : Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, Bourgogne, Vosges et Ardennes. Le Massif central et la bordure méditerranéenne, du Languedoc à la Provence, sont les deux secteurs les plus riches avec, respectivement 700 et 430 couples. Toutefois, l’estimation de la richesse du pays doit être utilisée avec précaution puisque les données sur certaines régions sont incomplètes et l’effectif des populations varie fortement d’une région à l’autre.

L’espèce est absente de Corse et de la partie nord-ouest de la France. - Population : Entre 1100 et 3000 couples en France

- Statut de protection : National

- Protection détails : Le Grand-duc d’Europe bénéficie d’une protection totale sur le territoire français depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.

- Taille : 75 cm – 1.80 d’envergure

- Caractéristiques Générales : Qualifiée d’« aristocratique », sa silhouette est massive, sa tête, piquée de deux gros yeux rouge-orangé est surmontée d’aigrettes de 8 cm environ que l’oiseau dresse verticalement s’il est excité ou dérangé.

le grand-duc est le plus grand nocturne d’Europe. Il a un vol puissant et régulier, à coups d’ailes amples, avec des planés droits similaires à ceux de la buse. Les ailes, rondes et souples, ont une longueur presque trois fois supérieure à celle du corps. Pendant le vol, le dessus de la base de la main apparaît un peu plus clair (brun-jaunâtre) que le reste des rémiges, qui sont largement barrées de noir. La queue, courte et légèrement cunéiforme, semble faire partie des ailes.

Le disque facial incomplet est jaunâtre et surmonté par de longues aigrettes noires, bordées de roux sur le côté interne, visibles (sauf en vol). Elles sont tenues basses sur les côtés quand l’oiseau est calme ou inquiet, et dressées quand il chante ou qu’il est irrité.

La poitrine roussâtre est rayée de flammes brun-noir. Le dos, de teinte brune à rousse, est marqué de barres noires. La gorge présente un croissant blanc, surtout chez le mâle, visible lors du chant.

L’iris est normalement rouge – orangé, mais il existe des individus avec un iris jaune. Le bec et les ongles sont noirs tandis que les pattes sont emplumées jusqu’aux ongles.Mimétique aux branchages, son plumage est brun-roussâtre dessus, taché et rayé de brun noir. Le dessous est plus clair, fauve avec des stries longitudinales et des zébrures transversales de couleur brun foncé.

Le poids du mâle varie de 2 à 2,5 kg, celui de la femelle de 2,5 à 3,3 kg. Long de 65 à 75 cm, le Grand-duc d’Europe possède une envergure allant de 160 à 188 cm. Il peut vivre plus de 20 ans.Dans la nature, le grand-duc peut vivre jusqu’à 27 ans et entre 28 et 34 ans en captivité (deux individus ont même atteint respectivement l’âge de 53 et 68 ans). La mortalité moyenne la première année après l’envol est de 70 %. Et de 20 % les autres années.

- Mâle : Le mâle est plus petit que la femelle.

- Cri ou chant :

- Description du chant : Le Grand-duc d’Europe émet un « bouhou » ou un « ouhouhou-ou-ouhouhouhouhou » (d’où son nom latin, Bubo bubo) audible de loin, ainsi que toutes sortes d’autres bruits.

- Migrateur : Non

- Hibernation à l’état adulte : Non

- Saison d’observation :

- Abri naturel : Variable, falaise.

- Habitats : On rencontre le Grand-duc d’Europe aussi bien dans les plaines que dans les montagnes. Il aime particulièrement les falaises, près des plans d’eau. Très discret, il s’installe sur des corniches rocheuses, sur les remparts d’un vieux château ou à même le sol ; parfois dans les régions du nord, dans un trou d’arbre mais sans aucun doute, sa préférence va aux grandes falaises proches d’un plan d’eau.

- Nourriture : La nourriture du Grand-duc d’Europe est des plus variées. Il se nourrit de toutes sortes de proies, des scarabées aux faons de cervidés. La majeure partie de son régime est composée de mammifères (campagnols, rats, souris, renardeaux, lièvres) également en oiseaux de toutes sortes. Il peut aussi consommer des serpents, lézards, anoures, poissons et crabes, ainsi que des rongeurs, lapins, lièvres, hérissons, oiseaux (corbeaux, pigeons, perdrix), oiseaux marins, chauves-souris et même d’autres rapaces diurnes et nocturnes. Les chats en ont une peur atavique. Cet animal n’a pas d’autre prédateur naturel que l’homme, c’est donc un superprédateur.

Les pelotes de réjection du Grand-duc d’Europe mesurent généralement 10 cm de long.très éclectique, hérisson, buse, insectes. Oiseaux, corbeaux, perdrix, faisan, chouette. Belette, renard, hermine. Pelotes de rejection de 15 cm.

Spécialisation suivant les régions : lapin au sud Europe, hérisson dans le centre, rat surmulot en ville

Besoin de 350 gr de viande par jour. Soit 1 kilo 5 pour une famille de 4, dont 2 petits.

- Date de reproduction : JuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre

- Type de reproduction : 1 nichée de 1 à 3 jeunes.

La maturité sexuelle est atteinte à 1 an mais ils ne se reproduisent avec succès, dans la nature, que vers 3 ans. Des études avec radiopistage ont révélés que les couples ne s’unissaient pas pour la vie. Certains ont même évoqué l’hypothèse de l’existence de bigamie ou de polygamie.

L’installation

V. Penteriani, dans le Lubéron, a observé deux périodes de chant, séparées dans le temps et de significations différentes. D’octobre à décembre, le chant du mâle a une fonction territoriale et s’adresse aux mâles alentour. Par contre, de janvier à février, le chant est destiné à la femelle, qui lui répond fréquemment. Le mâle adopte alors une posture caractéristique : corps à l’horizontale, queue tenue relevée, presque à la verticale.

En montagne, le grand-duc niche dans les cavités des parois rocheuses boisées, sur des corniches abritées par un surplomb protégeant le nid des intempéries ou dans des carrières. En plaine, l’espèce occupe les nids délaissés par d’autres rapaces ou niche au sol. Les sites de nidification sont souvent occupés pendant plusieurs années.L’aire

Les œufs ne sont jamais pondus à même la pierre ou à même le sol. Le mâle (ou la femelle quand elle a choisi l’emplacement de l’aire parmi plusieurs choix) creuse une cuvette circulaire dans la terre meuble (la couche de terre ne fait parfois pas 5 cm d’épaisseur). Ce creux est parfaitement rond quelques jours avant la ponte.

Bien que le grand-duc n’apporte pas de matériel pour la construction de son aire, il aménage toutefois les environs : en cassant les branches ou en taillant du bec les buissons autour du nid, en « creusant » des tunnels dans les arbustes pour faciliter l’accès au nid… .La ponte

La ponte du grand-duc peut s’étaler de mi-décembre à fin mai, avec un pic en mars. Les variations observées diffèrent selon les régions et les proies à disposition. La femelle pond 2-3, parfois 4 (et 5 exceptionnellement). Des pontes de remplacement sont parfois observées, sans doute dues au fait que le régime alimentaire du grand-duc est très varié, ce qui lui permet de nourrir les jeunes sur une grand période.

L’incubation

L’incubation, qui débute dès le premier œuf (d’où des différences de taille importante parfois entre les jeunes), dure entre 34 et 36 jours. Seule la femelle couve et de façon assidue. Lors des rares sorties de nid qu’elle s’octroie, le mâle en profite pour lui apporter une proie. Ce comportement est un moyen de repérer l’aire, surtout sur des grands sites de prospection.

Durant cette période, la femelle est dépendante du mâle, tout comme au début de l’élevage des jeunes.L’élevage des jeunes

Après l’éclosion, la femelle reste dans l’aire en permanence. Seul le mâle assure le ravitaillement jusqu’à ce que les jeunes soient assez grands pour que le couple chasse, mais c’est la femelle qui se charge de la distribution de la nourriture aux jeunes.

A 4 semaines, les jeunes sont capables de se tenir debout ; ils font leur première tentative de vol à 8 semaines mais c’est seulement à 10 semaines qu’ils seront aptes à voler correctement. La sortie du nid peut néanmoins se faire au bout de 3 semaines et demie seulement si le nid est au sol mais à 10 semaines, quand les jeunes savent voler, pour les nids sur les falaises.

Après avoir quitté l’aire, les jeunes ne semblent plus y revenir. Toutefois, ils restent sur le site où ils sont nés jusqu’en octobre. Ensuite, ils se dispersent jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus loin encore.————–

Chant du mâle, toutes les 10 secondes

Plus aigu quelques minutes plus tard la femelle,

Puis mâle toutes les 5 secondes, les réponses de la femelle sont calés

Ils se rapprochent, puis sont au même endroit. La musique s’emballe, puis se dérégle, puis silence. Accouplement.

Chant peut être entendu a 1km de distance. Sa résonnance dans le paysage permet de le différencier avec le hibou moyen duc dont la portée est vite effacé.

Le patch blanc sous leur face, leur sert de phare pour se repérer et se sélectionner.

La ponte peut avoir lieu en plein hiver ou jusqu’en mai. Si nourriture et au sud c’est tôt.

Femelle couve un mois, ravitaillé par le mâle. Mais elle prépare les proies pour les petits.

2 a 3 œufs.

A 3 semaines, les petits se tiennent debout. A 1 mois ils se promènent autour du nid.

A 2 mois, ils s’en vont.

Peuvent ils choisir le sexe de leur enfant ? Plus de femelle quand abondance de nourriture, qui est 30 % plus massive que le mâle et demande plus de nourriture.

- Nid : 2 à 3 oeufs

- Cause de leur déclin : Déclin et renouveau :

En 1950 : ses heures les plus ombres, disparition d’un peu partout. Il est systématiquement chassé. En France en 76 interdit. Réintroduction en Allemagne, le plus grand projet de réintroduction, 3000 individus. Mais perte d’habitat et pesticides.

En France, il gagne de nouveaux territoire et part bientôt a la conquête de la moitié ouest.

——-

Les causes de sa disparition sont le recul, la dégradation ou la fragmentation écologique de son habitat, les tirs illégaux de braconniers (voir ci-dessous protection), les pesticides agricoles, les poisons utilisés contre les rongeurs (bromadiolone notamment), les accidents dus aux véhicules et la pollution lumineuse, car il est très sensible à l’éblouissement des phares de voitures. On note aussi une mortalité importante due aux collisions contre les câbles électriques aériens et les fils de fer. Les poisons utilisés pour détruire ses proies et les pesticides s’accumulent dans son organisme et peuvent entraîner sa mort.

Aussi, depuis les années 1980, une chute de la population de Hiboux grands-ducs en France a été observée à cause de maladies (myxomatose, maladie hémorragique virale…) qui touchent leurs proies principales : les lapins. - Chiffres déclin : En France, à la fin du xxe siècle et au début du xxie siècle, la population augmente mais reste inférieure à ses niveaux historiques

- Photo juvénile :

- Photo oeufs :

- Autres photos :

- Programme de sciences participatives : Oui

- Nom du programme de sciences participatives : observatoire rapaces LPO

- Allié du jardinier : Non

- Proximité : CitadinRural

- Horaire d’activité : Nocturne